チームみらいが提供してくれている公聴AI(市民の声やアンケートのコメントといった大量のテキストデータをAIで分析・可視化できるオープンソースツール)を、手元のMacにセットアップしてテスト利用しましたので、内容メモを残します。

触ってみての感想ですが、かなり丁寧にREADMEに説明書いてくれており、なるべく手作業が入らないように配慮されていることを差し引いても、エンジニアの素養がないと利用ハードルは高い。と感じる内容でした。

必要なもの 🛠️

まずは、作業を始める前に必要なものを揃えましょう。

- Mac本体: macOSが動作する環境。

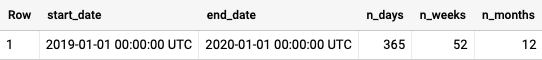

- Docker Desktop for Mac: アプリケーションをコンテナとして動かすためのツールです。もし未インストールであれば、公式サイトからダウンロードしてください。(参考blog)

- Homebrew: macOS用のパッケージマネージャーです。

gitのインストールに使います。(参考blog) - Google Gemini APIキー: 分析に利用するAIのAPIキーです。Google AI Studioなどで無料で取得できます。(参考blog)

環境構築手順 🚀

準備ができたら、さっそく環境構築を始めましょう!

Step 1: gitのインストールとプロジェクトのダウンロード

まず、ターミナルを開いて、gitをインストールします。

brew install git

次に、kouchou-aiのプロジェクトファイルをGitHubからダウンロード(クローン)します。作業したいディレクトリに移動してから、以下のコマンドを実行してください。

git clone https://github.com/digitaldemocracy2030/kouchou-ai.git cd kouchou-ai

Step 2: 環境変数の設定

プロジェクトのディレクトリに移動したら、次にAPIキーの設定を行います。

まず、設定ファイルのひな形をコピーして、自分用の設定ファイルを作成します。

cp .env.example .env

次に、作成した.envファイルをお好みのテキストエディタで開きます。ファイルの中にあるGEMINI_API_KEY=という行を見つけて、等号(=)の右側に、準備しておいたあなたのGemini APIキーを貼り付けて保存してください。

# .env ファイル # Google GeminiのAPIキー。Google AI Studio上でAPIキーを発行して記載。(チャットおよび埋め込みで利用) GEMINI_API_KEY=ここにあなたのGemini_APIキーを貼り付け # (他の設定もありますが、ひとまずそのままでOK)

Step 3: Dockerコンテナの起動

いよいよアプリケーションを起動します!以下のコマンドを実行してください。

docker compose up -d

このコマンドは、必要なソフトウェアを内包したコンテナをバックグラウンドで起動します。初回起動時は、イメージのダウンロードとビルドに数分かかることがあります。

【トラブルシューティング】もしDockerの起動に失敗したら? ⚠️

docker compose upコマンドが ENOSPC: no space left on device というエラーで失敗することがあります。これは「ディスクの空き容量不足」が原因です。

そんなときは、以下のコマンドを試してみてください。Dockerが使用している不要なビルドキャッシュなどを削除して、ディスク容量を解放できます。

# Dockerのビルドキャッシュを削除 docker builder prune -f # それでも解決しない場合は、未使用のコンテナやイメージもまとめて削除 docker system prune -a -f

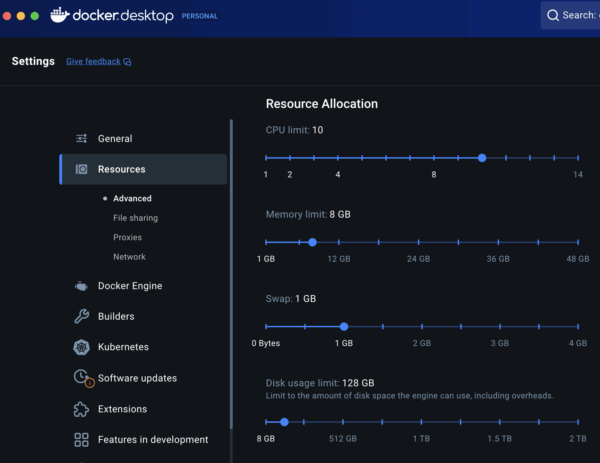

また、Docker Desktop自体のディスク割り当てが上限に達している可能性もあります。その場合は、Docker Desktopの Settings > Resources > Disk usage limit の設定値を大きくしてみてください。

動作確認:サンプルデータでレポートを作成してみよう 📊

無事に起動できたら、実際に使ってみましょう。

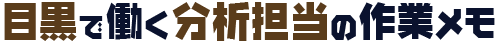

1. 管理画面にアクセス

まず、Webブラウザで管理画面にアクセスします。

- URL:

http://localhost:4000

2. 分析用データをアップロード

最初のレポートを作成します。

分析データは、commentという列名を持つCSVファイル形式で準備します。

| comment |

| "AIは未来を切り拓く画期的な技術だと感じます。" |

| "AIの利用は業務効率化に大いに貢献すると思います。" |

| "倫理的な観点から、AIの利用には慎重さが必要です。" |

今回は、プロジェクト内に用意されているサンプルCSV client-admin/public/sample_comments.csv を使ってみます。

レポート作成画面でこのファイルをアップロードし、「レポート作成を開始」ボタンをクリックします。

データ量やMacの性能、APIの実行時間によりますが、レポート作成までは数分から数十分かかると書いてあったので、しばらく待ちます。(結構重い)

【トラブルシューティング】もしレポート作成でエラーが出たら ⚠️

レポート作成がエラーになる。レポート作成ボタンを押しても処理が完了しなかったり、エラーになったりする場合、APIの利用制限に達している可能性があります。

以下のコマンドでapiサービスのログを確認してみましょう。

docker compose logs apiのログの中に、以下のようなメッセージは含まれていないでしょうか?

quota_metric: "generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests"

…

Free tier allows 15 requests per minute per model. Consider upgrading to a paid plan.

これは、Gemini APIの無料利用枠の上限(1分あたり15リクエスト)に達したことを示すエラーです。「広聴AI」は分析時に多くのリクエストを送信するため、コメント数が多いとこの上限に達しやすくなります。

解決策:

安定して利用するためには、Gemini APIを有料プラン(従量課金制)にアップグレードする必要があります。Google Cloud Platformでプロジェクトの課金設定を有効にすることで、APIの利用制限が大幅に緩和されます。 詳しくは、Gemini APIの公式ドキュメントをご確認ください。

- Gemini APIの料金と割り当て: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits

3. レポートの閲覧

分析が完了すると、レポート閲覧画面に結果が表示されます。Webブラウザで閲覧画面にアクセスしてみましょう。

- URL:

http://localhost:3000

[画像:生成されたレポートの可視化画面] 作成中...

※毎回エラーが発生しており、レポートがまだできてない状態です。設定内容見直してしかメッセージが出ないので、調査に時間かかっております。こちらにdebug内容まとめた記事追加してます。

おわりに

今回は、「広聴AI」をMacのローカル環境にセットアップし、実際にレポートを作成するまでの一連の流れを紹介しました。

Dockerを使っている為、環境準備自体は簡単にできるのですが、実利用するためには、.envファイルの設定、docker desktopの基礎知識、生成AIに利用するモデルは何を使う?など結構、初期設定必要な要素があるため、この辺りを常識として理解していないと利用ハードル高そう。と感じました。